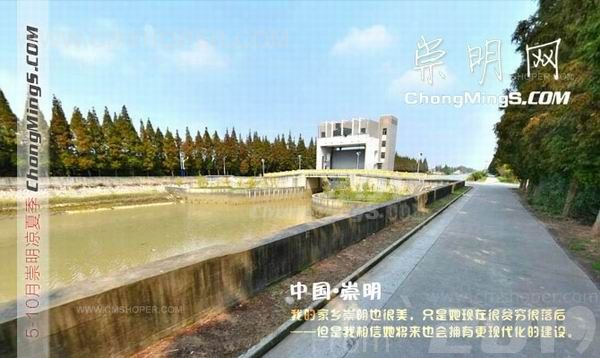

ChongMingS.COM崇明網訊 故鄉崇明島上有我兩個家,分別在城西鄉下和江邊南星鎮。連接兩地的是一條10里鄉間小路,兒時我是牽拉著母親衣角奔走在這條鄉間小路上。小路上有幾個上坡幾道彎我了如指掌,一路上的蘆蕩、范迎郎豆腐店、南家橋、高樹園、鴿龍港,枇杷埭等地名,無論是順讀還是倒背,至今我仍能一氣呵成。在我童年的記憶里,這條10里鄉間小路是很有風景的。

小橋

路上有小橋,小橋上行人、獨輪車絡繹不絕,橋是狹窄的木板橋,但人們不會爭先恐后,而是在小橋兩堍“留一步,與人行”,從不吆五喝六,這已形成一種氛圍:“故鄉人自正,橋狹心亦平。”當年走在鄉間小路上的人,缺少的是文化,不缺的是禮讓往來。

流水

路邊有流水,小河水清幽幽,總有魚兒在水里游。魚兒個子雖小膽子大,我走它們就游,我停它們也停。魚兒不會語言,但就像要和我搭訕。現在想來,當年它們正在長身體時,時不時向我討要食吃,可是我兩手空空,沒有一點兒面包屑之類的魚食呀!

人家

路旁有人家,這里都是農戶人家,老屋煙囪里傾吐著不濃不淡的炊煙,總在老屋上空纏綿飄舞,鄉間小路有了炊煙更顯現出鄉村的氣息。炊煙對老屋主人無語,但炊煙對生下它的老屋煙囪有情,它們都不想馬上離開,它們要和老屋煙囪深情作別!

路茶

鄉間小路上的“高樹園”,是我們大熱天趕路的歇腳之處,樹蔭下備有茶水讓路人解渴,鄉下稱之為“路茶”。路茶不收分文,也無人看守,兩碗清涼的路茶下肚,口渴頓時消失。

這里的路茶由大麥燒煮而成,又稱大麥茶。大麥茶色澤金黃,喝起來爽口,回味時有大麥的清香,香中略帶一絲甜味。煮茶人把大麥茶盛放在一個被稱為“落缸”的陶器里,母親說:“落缸里的茶水上口來得清涼。”缸里氽著一個藍邊茶碗,落缸的蓋子是用潔白的紗布和一個竹箍縫合而成,這是為了讓大麥茶通風不易餿。當時雖沒有消毒水、“一次性”的條件,但看上去清清爽爽,喝著也放心。

路人到此喝茶,想喝多少就舀多少,喝得碗里滴水不剩,再用手指或衣角抹抹嘴唇接觸過的碗邊,然后把藍邊碗輕輕放進茶缸,把蓋子蓋好,無一馬虎。這“抹碗邊”的動作今天看來有點兒“那個”了,可在當時的含義,不僅表示衛生,更是對煮茶人一種尊敬與禮節。煮茶人和喝茶人非親非故,但他們之間維系的是一種純樸的人間真情!

兒時,我經過這里總想多喝一碗路茶,但母親最多只準我喝兩碗,而她只喝大半碗,從不多喝。母親說:“只要濕濕嘴。”喝好后她習慣地咂咂嘴、舔舔唇,似乎在回味大麥茶的清香。有時母親還要嘮叨幾句:“大麥茶是化本鈿燒出來的,又不收我俚一個銅鈿,人家是積德行善,我俚要少喝一口”。

其實我們都沒見過煮茶人,煮茶人大概也不想在眾多的喝茶人跟前露面,他似乎不在乎那贊揚聲,只要走路人能解渴,感到方便,它就知足了。

獨輪車

獨輪車是鄉間小路的符號,一條鄉間小路如果沒有獨輪車來往,聽不到獨輪車叫聲(獨輪車行駛時車軸發出的響聲,我們鄉下稱叫聲),小路上沒有車轍,就缺少了鄉村的氣息,鄉下稱它為“冷落路”“死路”。鄉下車夫微傾上身,兩手握把,八字開腳步,時而扭動的腰身,優雅的推車身姿,把一項苦力勞動美化得如詩如畫,這是鄉間小路上的移動風景。如此時有個年輕車夫推著滿車貨物,車技嫻熟,定會迎來許多路人的贊許目光。

獨輪車車軸每轉一圈,“演奏”出一個“曲調”,這曲調仰揚有致,頓挫有序。這曲調很獨特,任何一位口技演員都未能模仿成功。車軸周而復始,演奏的是同一個曲調。曲調雖單一,但耐聽,這是鄉間小路上流動的抒情長調,鄉下車夫都愛聽這抒情長調,都說:“肯叫的車子,推著勿吃力。”童年的我,對獨輪車叫聲更是情有獨鐘,常會佇立在小路邊,把迎來送往獨輪車叫聲,作為自己的一大樂趣。

在鄉間小路上,當兩車相遇時,車夫往往會停下車來聊上幾句。他們雖素不相識,但以車為友,聊家長里短:“老阿哥車子上裝的哈沒事(啥東西)?”“糖家甜頭(是一種甜瓜,形似伊莉莎白瓜,但伊莉莎白瓜甜味和它相差甚遠)。”“要推到哈所在(啥地方)?”“城里(現在的城橋鎮),城里賣得出好價鈿。”說話間,瓜主撥開麻袋,掏出一個甜瓜,往車棚上輕輕一磕,一聲脆響,瓜分兩爿,香甜瓜汁溢出。瓜主把一爿瓜遞給對方,對方顯得不好意思,搖搖手不肯接。瓜主說:“嗨嗨,自家田里種個,用勿著客氣個。”兩個陌路人,把鄉間小路上的和諧友好氣氛演繹得淋漓盡致。也許他們根本就不曉得人情冷漠為何物,鄉間小路上的來來往往者,幾乎都沒有那種“看到陌生人要提高警惕”的概念。

70年過去了,當年的鄉間小路都已鋪上了水泥路,獨輪車已由電瓶車、汽車代替,路茶早已沒有了身影,然而我常思念,思念當年鄉間小路上的風景,直至永遠!

- 聯系人員:

- 聯系電話:

- Q Q/電郵:

- 微信手機:

- 公司地址:

-

*聯系方式僅供參考,自行聯系與本網站無關,請注意交易風險自行承擔*

網友評論